写真家のポール・テュレットは、日本のコンクリート建造物の膨大なコレクションを記録した本を出版するために日本を訪れた。ここで彼は、その中で取り上げられている 9 つの珍しい例にスポットライトを当てています。

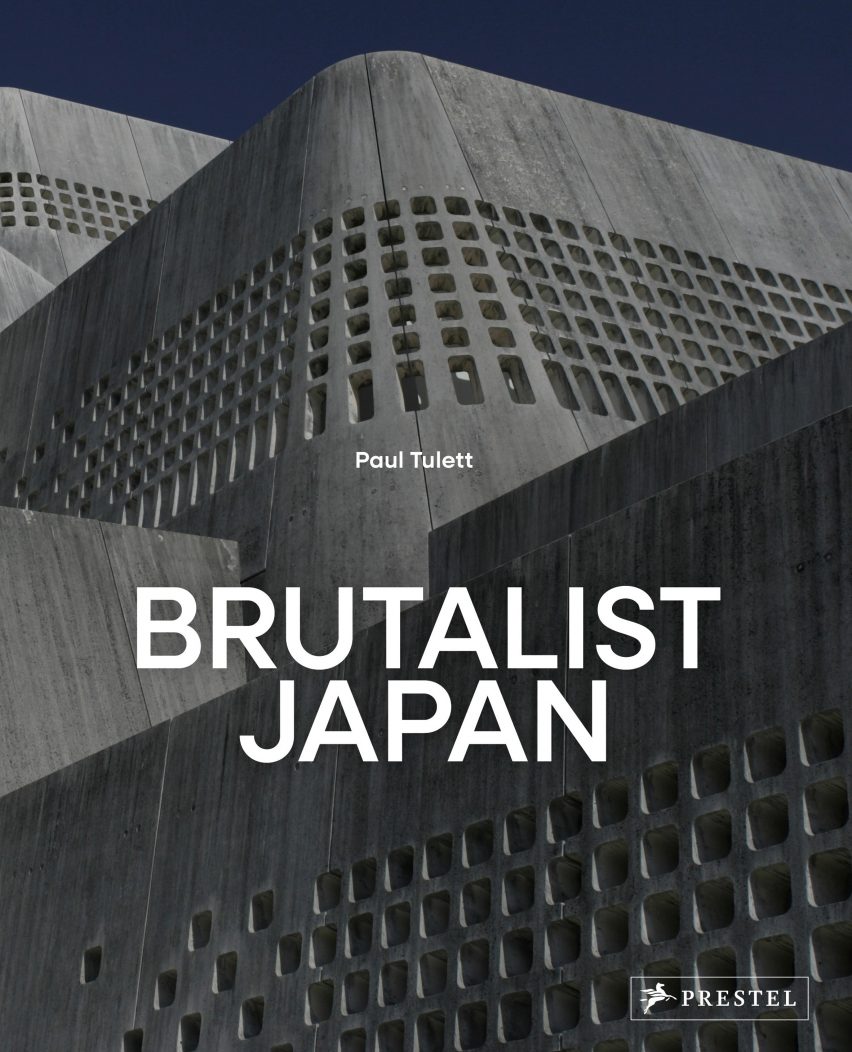

この本の正式タイトルは『ブルータリスト・ジャパン:戦後日本建築の写真ツアー』で、この国のブルータリズム建築の多様性を紹介するためにプレステル社から出版された。

これは、トゥレット氏が建築様式への関心を高めた結果であり、建築様式は日本の伝統的な大工仕事や職人技とのつながりのおかげで、日本では「独特の感触」があると彼は語った。

ポール・テュレットは日本各地のブルータリズム建築を記録している

ポール・テュレットは日本各地のブルータリズム建築を記録している

「日本に到着したとき、私はブルータリズムの建物がたくさんあること、その洗練さ、そしてここのスタイルを実際にカバーしている人が誰もいないという事実に衝撃を受けました」と彼はDezeenに語った。

「私はすぐに、ブルータリズムと伝統的な日本の建築とのつながりに興味を持ちました」とトゥレット氏は続けた。 「日本のブルータリズム建築の洗練は、ここで見られる驚くべき木材型枠によるものです。それは国内の大工仕事における驚異的な専門知識の結果です。」

この本で紹介されているすべての建物は、過去 5 年間にわたってテュレットによって撮影され、日本のブルータリズムに当てはまるさまざまなスタイルを紹介するために選ばれました。

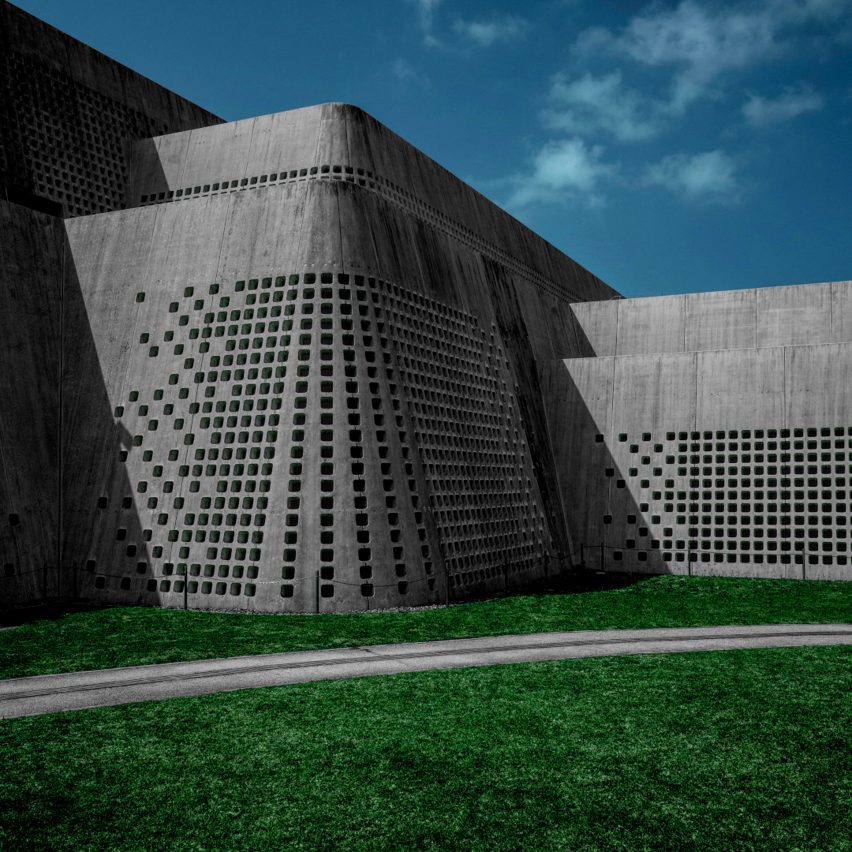

トゥレットのお気に入りの例の 1 つは、彼が拠点を置く沖縄のブルータリズムです。チニブを模倣するために伝統的な風よけを組み込んでいると彼は言いました。チニブとは、換気と厳しい日差しからの保護の両方を提供するために使用される伝統的な穴あき壁です。

「機能、サイズ、スタイル、デザイン、時代の観点から日本のブルータリズムの多様性を表現したかったのです」とトゥレット氏は説明した。 「大きな市庁舎や政府の建物から小さな理髪店や公衆トイレに至るまで、その機能の多様性は他では見られません。」

トゥレット氏の狙いは、この本の建築様式への関心を呼び起こすことであり、建築様式は「少数の個人の主観的な意見に基づいて取り壊されることがあまりにも多い」と彼は述べた。

「特に若い世代の間でブルータリズムへの関心が高まっている現在、世界中の多くのブルータリズム建築が取り壊しの予定になっている」とトゥレット氏は語った。

「日本の残忍な建物は、たとえ最も壮大な建物であっても、取り壊しの話題を免れないわけではありません。それらには、岩本裕之の崇高な東京の国立劇場、丹下健三の素晴らしい香川県体育館、そして素晴らしい沖縄の名護市役所が含まれます。」

「私はこれらの建造物の保存に関する議論を促進しながら、その美的美しさへの認識を促すことを目指しています。最終的には、この誤解されがちな建築の継続的な認識と保存を提唱します。」

Brutalist Japan で紹介されている 9 つの珍しい建物の Tulett の選択を読んでください。

香川県立体育館、1964年、丹下健三作

「1964 年夏季オリンピックに向けて丹下健三が東京に巨大なオリンピック構造物を建設したのと並行して、より西部にもっと質素な運動競技用船舶が誕生しました。

「1962年から1964年にかけて、近隣住民とのいかなる親族関係も放棄するほど強力なブルータリズムのシルエットを備えた香川県立体育館が高松に誕生した。

「楕円形の船体は 4 本の巨大な柱で吊り上げられ、反抗的なカンチレバーでその形を伸ばし、その姿に航海するリヴァイアサンの様相を与え、オリンピアンの恐ろしい力と優雅さの両方を反映しています。」

国立京都国際会館、1966年、大谷幸夫作

「京都の由緒ある雰囲気の中に鎮座する国立京都国際会館は、当時の建築の時代精神を体現しています。

「この建物は活発な議論を呼び起こします。ブルータリストの規範に属するのでしょうか、それともメタボリスト建築の特徴を持っているのでしょうか? センターのシルエット、大胆な幾何学的な線とむき出しのコンクリートの厳粛な構成が、ブルータリストの精神を伝えます。

「その巨大で率直なフォルムは、ブルータリズムの悪びれることのない重力を主張する、京都の繊細なタペストリーを鮮明に浮き彫りにしています。しかし、その構造は、その堅牢なフレームの中で、柔軟で有機的な新陳代謝の本質を育んでいます。」

名護市役所、1981年、Team Zo(エレファントデザイングループ)作

「フロアプラン上に配置されたこのコロネード、パーゴラ、テラスの転がる集合体は、B-2 ステルス爆撃機の輪郭に似ています。

「列柱は多孔質の朱色と灰色のコンクリートブロックで形成されています。パーゴラの屋根内に設置された傾斜したコンクリート遮蔽板が周囲の湿気を吸収し、コケの繁殖地となります。

「全体の構造は、ブーゲンビレアを織る香りによって和らげられる土のような辛味を醸し出しています。飲み物の自動販売機を除けば、この場所は未開のジャングル遺跡のような雰囲気です。」

名護市民会館・センター、1985年、越智史郎作

「これは、市民センター、公会堂、総合福祉センターからなる U 字型の複合施設です。認識できるモダニストの特徴は、狂った木に抱かれた隣、つまり上にある市庁舎とは対照的であり、自然に勝利するコルビュジアンの合理性を呼び起こします。

「マヤの建築を彷彿とさせる、鋭利な階段状の断崖が、台形の巨大な場所の北側と西側の側面まで刻まれています。

「外装の厳格さは、舞台の両側にある複雑な内部のプレキャストトラスと崇高な変調コンクリートスラブと並置されています。これらは、ビロードのような座席を引き立てる桃のような色合いを放っています。」

複合施設、1994年、国吉設計

「ダース・ベイダーの別荘? いや。この印象的な複合施設には、手頃な価格の住宅が 1 階の高齢者デイケア センターの上に積み上げられているのが特徴です。

「これは、沖縄の計画の社会的側面をモデル化したもので、他の地域では民間開発者の利益によって特徴付けられています。この計画哲学は、コミュニティの絆を育み、資源への公平なアクセスを確保する都市空間の創造を目指しています。

「そうは言っても、私の友人はアパートの1つに入居する機会がありましたが、彼の妻はコンビニに十分近い場所ではないと主張して拒否しました。間違いなく離婚の理由です。」

京阪宇治駅、1995年、若林宏幸作

「古寺の物語や宇治川の花火の音が響きわたる伝統の影の中に、京阪宇治駅はSFの旅の一場面のように浮かび上がります。

「この建築的宇宙船は、先見の明のある船長若林弘之が指揮し、1995 年に進水し、その歴史的背景を無視して未来主義への大胆な飛躍を遂げています。

「デザインは大胆で、円の禅のようなシンプルさと宇宙の無限の可能性の両方を大胆に取り入れた半円形の繭です。おそらく私のお気に入りの建物です。」

紀北天文博物館、1995年、高崎正治著

「明らかにスマック・マイ・ビッチ・アップ期の苦悩の最中に、建築家の雅春氏はザ・プロディジーの『ザ・ファット・オブ・ザ・ランド』のアルバムカバーに描かれたムーンクラブからインスピレーションを得た。

「特定の角度から見ると、この蟹座の生き物は、星々を熱狂的に抱きしめているか、笛とヘリウム風船をどこに置いたのか不思議に思っているように見えます。

「実際、このデザインはザ・プロディジーのサード・アルバムよりもわずかに古いものです。地球と宇宙の間の宇宙的なつながりを試みる雅春については、さらに多くの頭脳鑑定が取り上げられています。参加型のアプローチにより、地元コミュニティはこの地域のキノコの効能を紹介することができました。」

沖縄県立美術館、2007年、石本・二木建築設計事務所

「那覇市立博物館は、何層にもわたる石灰岩の滝と不動の一枚岩の両方のように見えますが、これは遠い昔の地質学的現象の結果です。

「その外観は古代の沖縄の要塞、つまりグスクを借用しており、同時に緩やかな曲線、直線幾何学、積み重ねられた形状により未来的でもあります。

「天然石の外観は、白色セメントを使用することで実現されます。地元の石灰石を粗骨材として、サンゴ砂を細骨材として使用します。ドクター・フーのファンにはダーレクが、より飼いならされた人にはひっくり返された洗濯かごが見えるかもしれません。私はそれを私のものだと考えています」ミューズ。」

松原市民図書館、2019年、丸作

「静かな池のほとりに、松原市立図書館は昔の本のようにそびえ立ち、その背表紙は厚さ 600 ミリメートルのコンクリートで作られています。

「建築家たちは、物語の天才的な一筆で、消去ではなく統合の物語を書き上げ、図書館が文学の箱舟のように水中に浮かび上がることを可能にしました。

「内部では、耐震性のある壁が図書館の各章に自由を刻み込んでおり、階を重ねて展開する分割レベルがあり、読者はプロットの登場人物のようにテキストと水の行の間に佇んでいます。」