Designtide Tokyoで展示された製品のこのまとめでは、細いフレームの竹製の椅子、電解着色されたスチール製の家具、微細藻類で着色されたタイルが特徴です。

独立したデザイナーのためのプラットフォームであるDesigntide Tokyoは、今後数年間のデザイン業界がどうなるかについて「ヒントを与える」ために、12年間の休止期間を経て昨年日本の首都に戻ってきた。

このイベントには、主に日本、韓国、台湾、英国からの 30 人以上のデザイナーによるデザイン プロジェクトが集まりました。

プロジェクトの多くは、この展示会のために特別に開発されたもので、日本橋三井ホール全体の白い台座に展示され、各デザイナーが空間内で同等に目立つようになりました。

来場者は、ブランディングやマーケティング メッセージを一切かけずに個々のプロジェクトを探索することができ、「商業的なデザインではなく、新しいアイデアと今後のデザイン トレンドをプラットフォームにする」という主催者の目的を達成することができました。

このイベントの共同創設者である武田雄太氏は、この展示会が新しい才能を業界に公に紹介するのに役立つことを期待した。 Dezeenのインタビューで日本のメーカーやブランドについて、「企業側には若いデザイナーに依頼する知識もなければ、知らない若い才能を割り当てる勇気もない」とコメントした。

日本の新世代デザイナーによる実験的なプロジェクトをいくつか読んでみてください。

山本大介によるフローペインティングシリーズ

山本大介の Flow シリーズは、デザイナーが廃棄された建築資材の活用を模索し、2022 年に始まりました。この場合、彼は軽量ゲージ鋼 (LGS) から家具を作成しました。LGS は、通常、内壁構造のフレーム システムとして使用される押出成形材料です。

この材料は建設業界で最大の廃棄物の 1 つであり、解体後にリサイクルされることはほとんどありません。

この価値のない素材に美しさを見出し、油膜の虹のような色合いを思わせる明るい表面色を備えたこのシリーズは、Designtide Tokyo で進化しました。色は表面に追加されたものではなく、低品位の鋼を通して電解チャージを適用することによって実現されました。

Aatismo によるドルメン石タイル

デザイン スタジオ Aatismo は、約 1,500 万年前の火山活動によって堆積した火山灰と軽石からなる軽石凝灰岩である、廃棄された大谷石に新たな命を吹き込みました。石の形成中に木片などの不純物が混入し、腐って不規則な穴が残りました。

これらの穴は、石を商業タイルとして使用するには大きすぎます。スタジオは拒否されたタイルを受け取り、空洞を鮮やかな青色の石膏と水性アクリルで満たしました。強度が増すだけでなく、石は新たな美しさを帯び、建築材料として再び使用できるようになります。

氷室友里のカラーウェーブブランケット

テキスタイルデザイナーの氷室友里は、Designtide Tokyoの展示会のために、見る角度や方向によって変化するパターンを取り入れたカラーウェーブブランケットを開発しました。

このテキスタイルはウールとコットンの糸を組み合わせて作られ、2 つの異なる層に織られ、温水で洗浄されます。ウールは熱によって自然に縮みますが、コットンは縮まないため、うねのある凹凸のある表面が形成されます。これらの盛り上がった領域では、2 つの色が並んで織られており、見る角度を変えたときにのみ現れます。

三宮俊之助作のバンブーチェア

武蔵野美術大学を卒業したばかりの三宮俊之助は、竹本来の強さを利用してこの細身のフレームの椅子を設計しました。デザイナーは、成長の早い木質の幹の自然な特性を研究し、竹の丈夫な外縁を細く切り、これらの部分の 2 つを接着して、椅子の構造用の頑丈なフレーム コンポーネントを作成しました。

これらの軽量コンポーネントは、竹本来の美しさを維持しながら、細いダボジョイントによって巧みに結合されています。この椅子は、Designtide Tokyoで開催された2024年度学生展示会の一環として展示されました。

We+によるSO-Colored研究プロジェクト

著名なデザインスタジオ We+ は、進行中の材料研究の中で、粉末状の微細藻類を使用して着色された樹脂タイルを作成しました。合成由来の顔料からの脱却を熱望していたスタジオは、さまざまな種類の藻類を培養している研究室と協力しました。

一般的には緑を連想しますが、赤、黄、オレンジ、青といった他の鮮やかな色合いも藻類によって生成されました。これらの色は種だけでなく、生育条件によっても決まります。

このプロジェクトでは、デザイナーは長方形のタイルに成形する前に、さまざまな色合いの微細藻類の粉末とダンマーの木の樹脂をブレンドしました。すべて微妙に異なる色合いのタイルをプロトタイプのスツールとベンチに適用しました。

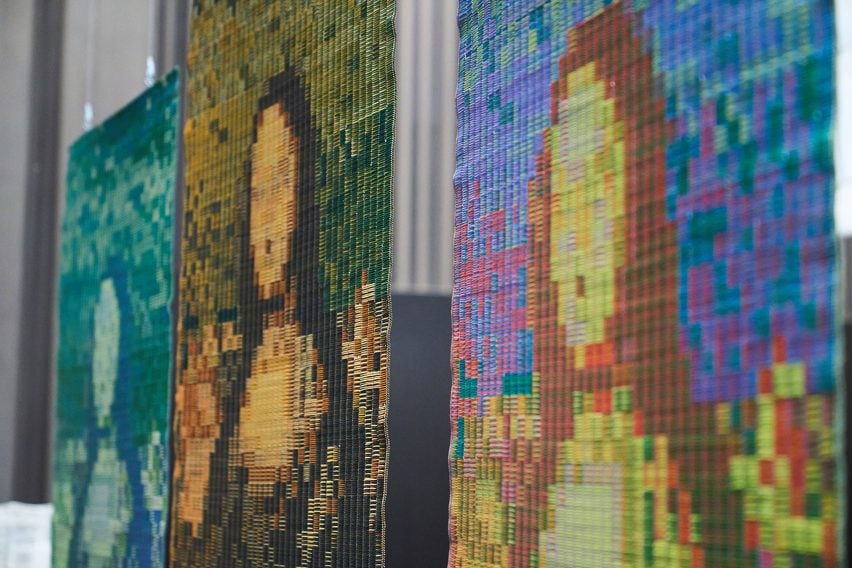

ピクセル織り畳敷物 by 花三井

日本における畳人気の衰退に伴い、テキスタイルデザイナーの三井華氏は、い草を使った伝統的な畳織り技術である掛川織に注目しました。彼女は、この技術の単純な織り構造がデジタル ピクセルに似た正方形のパターンを作成することに気づきました。

三井は、さまざまな色の草を使用して、このピクセル化された美学を通じて表現された絵画を複製することができました。 Designtide Tokyo では、彼女は有名なモナリザの絵画を意図的に選び、その図像が多くの人々を魅了し、ひいては伝統的ない草織りの現代的な可能性を強調することを期待しました。

高田陸夫のTime-Createdシリーズ

若手デザイナー高田陸夫氏は、故郷である福井県で作られる和紙に注目してもらいたいという意図で、この家具シリーズを展示しました。タカタは、長田和紙工場で作られた試作紙の一部を使用して、家具の表面にテクスチャー紙を貼り付けることにしました。

デザイナーは幾何学的な木のブロックに墨を塗り、それを紙で包み、シンプルなスツールとサイドテーブルを組み立てました。半透明の紙を通してダークウッドが透けて見え、第一印象では、家具のまだらなデュオトーンの表面は石のように見えます。

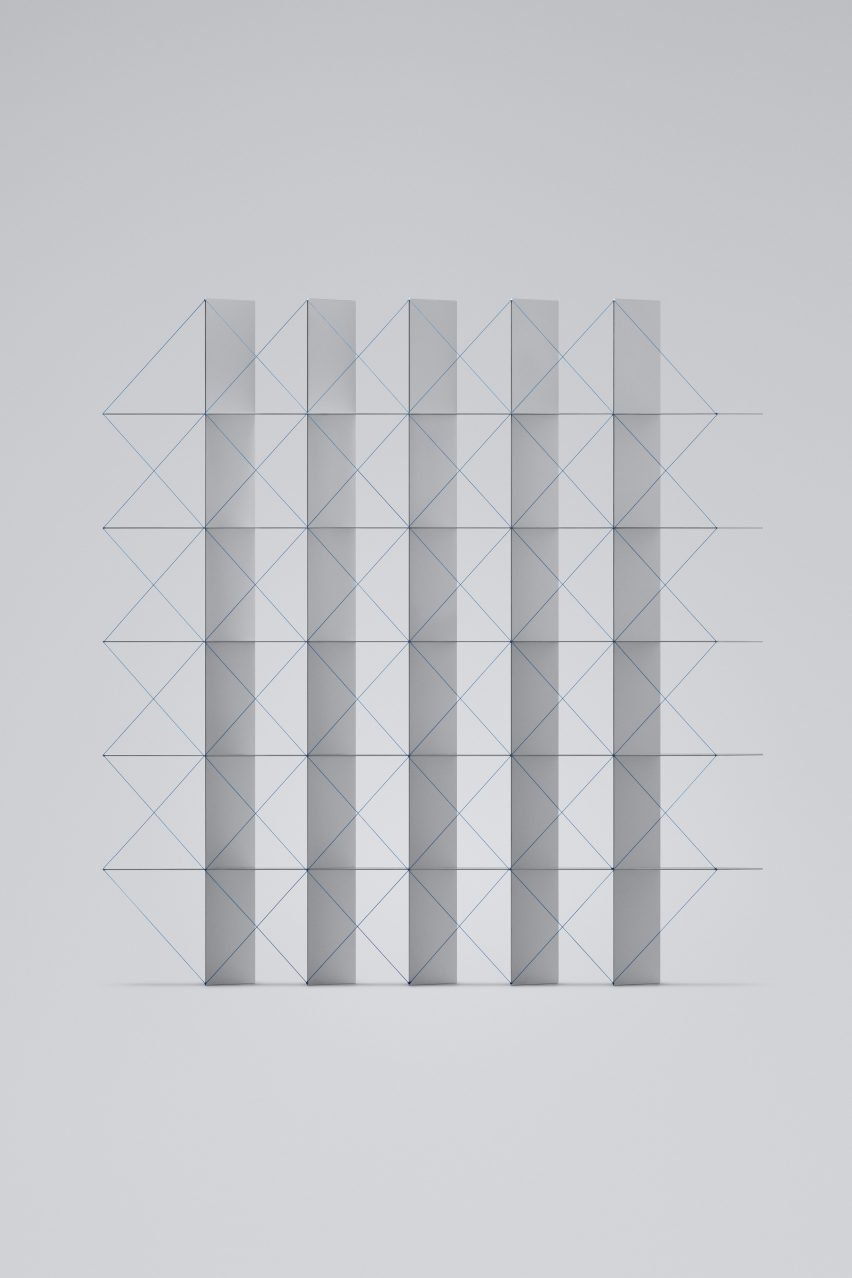

Point Line Plane シェルビング by 川浪宏明

川浪宏明は、今日私たちが製品と出会うのは、物理的な相互作用よりもイメージを介して行われることが多いことを認識し、ビジュアルメディアだけでは効果的に伝えることができないデザインを提示するという課題を自らに課しました。

これを使命として、彼は細い青いパラシュート コードで張力を保った 3 ミリメートルの厚さのアルミニウム シートの連結グリッドで作られた最小限の棚システムを提案しました。

オブジェクトの機能は訪問者にとってすぐに明らかでしたが、そのデザインは、オブジェクトの質量、質感、または影を捉える際の写真の限界を効果的に強調しました。映像では物体の物質性が消え、画面上に平坦で直線的な「点・線・面」の形が残ります。

Ocean Hueの陶器を再構築 by Sae Honda

本多沙絵はウニの殻を使ってこの陶器の皿の釉薬を作りました。焼成すると、貝殻から微量のマグネシウムを含む灰が生成され、釉薬にマットな質感が加わります。海岸の砂が追加されることもあり、最終的な色や質感に影響を与えました。

ホンダは 2 つの問題に対応しています。1 つはウニなどの海藻を食べる生物による貪欲な摂食による海底の砂漠化の進行です。藻場が枯渇すると、ウニの肉の質が低下し、商業的に食用に適さなくなることがよくあります。

そのため、漁獲されるウニが減少し、個体数が増加しており、それが海藻の減少をさらに悪化させています。ウニを淘汰する取り組みが行われており、ホンダはこの進化するコレクションでその使命にさらに大きな目的を与えたいと考えている。

神胡弓 三好賢章

三好賢章は、デザインにおける動きの美学に関する継続的な研究をもとに、Designtide Tokyo で小型神胡弓デバイスを発表しました。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アーツで博士号取得のために運動感覚のデザインを研究していた三好は、現代生活の気を散らすものが私たちの呼吸にどれほどの影響を与えているかを意識するようになりました。彼は、画面ベースのデバイスの普及により、人間の呼吸が規則正しくなくなり、浅い呼吸が多くなっていることに気づきました。

ミヨシ氏のプロトタイプのデバイスは健康的な呼吸行動を模倣しており、上部のボウル状の部分は人間のゆっくりとした深い呼吸と同じ速度で上昇および下降することで「呼吸」します。彼の希望は、このシンプルな装置が、より穏やかで、よりマインドフルで、回復力のある呼吸法を促すきっかけとして機能することです。

Designtide Tokyoは11月27日から12月1日まで東京・日本橋三井ホールで開催された。世界中のその他の建築およびデザイン イベントについては、Dezeen イベント ガイドを参照してください。